Era 2018. Era otro yo.

Era exactamente antier, hace seis años .

Por la mañana, muy felizmente, había recibido el adelanto del primer libro pagado que escribí: una biogarafía que era regalo para los abuelos de un amigo.

Así, cuando no estaba escribiendo, estaba dando clases de inglés en una fundación en el sur de la ciudad, la sonadísima FUCAM (si no les conocen: topen. Donen).

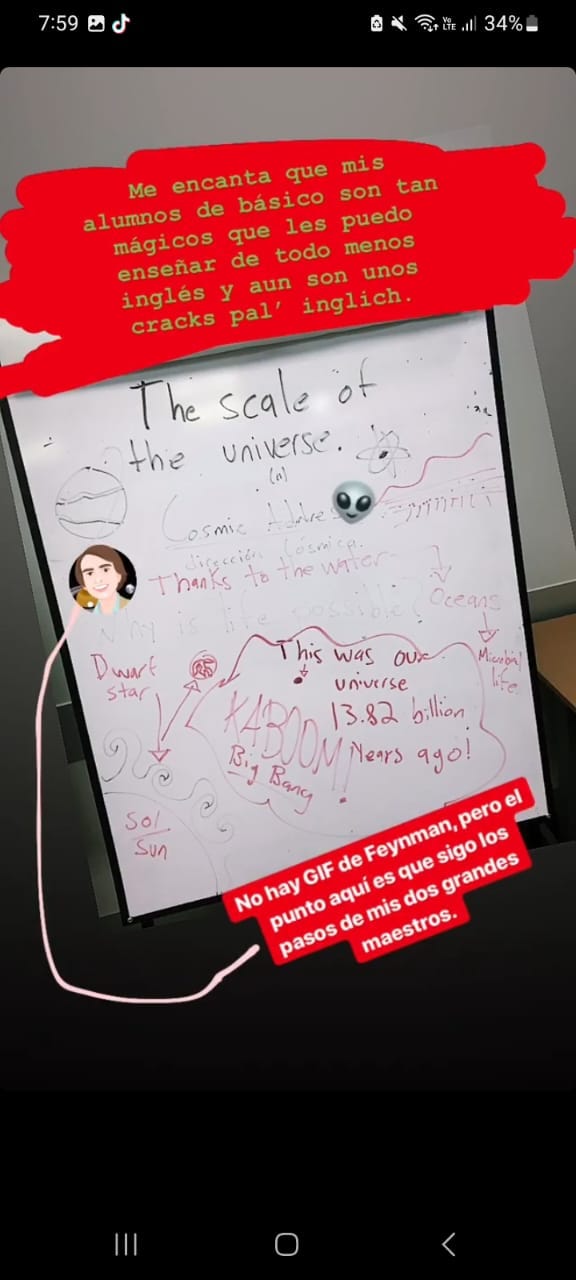

Recalco aquí: amé a ese grupo como nunca he amado a otro salón de idiomas, un capullo de amor en donde se divulgaban cosas y, de paso, los nenes aprendían inglés. Aquí un pantallazzo del pizarrón del día en cuestión, como pequeñísima muestra:

Terminé la clase y me eché a caminar…

…más temprano que de costumbre. Caminé con Luis, un alumno que, por azares geográficos, sabe muchísimo sobre el América.

Caguaméabamos por el barrio mientras caminábamos hacia el glorioso Estadio Azteca. Luis me contaba sobre la polémica e “impresionanti” cantidad de goles que el gran Zaguinho había convertido bajo la casaca del águila.

Llegamos al estadio de Ramírez Vázquez y yo partí para mi lado y Luis para el suyo.

Aquí es donde el me-hoyo se pone funky.

Desde ahí, caminé hasta casa de Gabo, unos kilómetros más al sur, donde lo vería para salir a caminar en la noche por las calles del Centro de Tlalpan (todos de pie por favor), como hacíamos dos o tres veces por semana durante las madrugadas.

Cumplimos el cometido oculto de la noche, pero la lluvia nos tomó por sorpresa y nos resguardamos bajo los arcos del zocalito.

Ya en las calles, el tránsito difuminaba y el cielo, poco a poco, en tonitos poco más despejados, permitió apreciar esa bóveda celeste tan preciosa: gris, pelona, sin estrellas, carente de anhelos, como todos los que habitamos la ciudad esperanza a ras de piso.

Me llama una aventura más: Gabriel me está ofreciendo pasar el resto de la noche jugando al nuevo God Of War. Pero, por tentadora la oferta, debía volver a casa.

Rechacé mi llamado a la aventura gamer y me fui andando en dirección a la casa.

Casi llegando al Azteca…

…muy cerca de un parque que antecede a sus faldas, tres vagabundos caminan frente a mí.

Uno de ellos muy chaparrín, con la cara moreteada, la nariz llena de sangre seca y con un bote de activo en la manopla, se para frente a mí.

Los otros dos lo entienden y, en automático, se posicionan en diamante y me acorralan detrás de un puesto de revistas.

Nadie puede verme…

…saben perfectamente lo que hacen. Conservo la calma —habito el ghetto, pienso que sé cómo manejar ésto—.

Las manos, aún así, me sudan:

Nunca volví a casa ese día. En la mochila llevo el montonal de efectivo que me dieron por el adelanto del libro. Todo estaba perdido.

Éste era mi ingreso fuerte por los próximos 6-8 meses. Mis hombros se tornan pesados como yunques. Pero mi cerebro se enciende en modo supervivencia.

No me asusta que me asalten. Me asusta no tener con qué comer los próximos meses.

Uno de los vagos, un anciano con un ojo completamente gris y una peluca rubia puesta, observa mientras los otros dos comienzan a intentar marearme.

“Mira, carnalito” —me dice el otro, uno de mediana edad que, ¿por qué no? llevaba la playera del América—, “nosotros somos de la calle”.

El chaparro lo interrumpe rascándose la sangre seca de la punta de la nariz. Me dice:

“Tú se ve que lees, mi broder”

“En efecto, carnalito” le digo aún nervioso.

El de la playera águila es invadido por uno de esos aceleres de personalidad que dan cuando te pones un chemote bien-bien puesto; pa’ pronto, se me acerca y empieza con la cantaleta:

“Entonces… ya sabes cómo es la cosa, ¿no, papá? ¿Pa’ qué nos hacemos pendejos? Ira. Tú se ve que te la sánwich y ps… acá… —con la mirada me señala el pico en su bolsillo—, pa’ que no nos pase nada a nadie, ¿va? ¡Va!

Encima de todo me guiñó el ojo al final, el muy cabrón. xD

Se las quise hacer cansada. Juguemos:

Me rasqué en las bolsas del pantaleón…

“Les paso un cambio, bro, no hay falla”.

Entregándole el de 100 que traía por ahí bailando siempre añado:

“Los escritores también batallamos, mi hermanito, pero va, va… hoy por ti, mañana por mí”

Le extiendo la mano. Me la estrecha. Trato… ¿hecho?

Mientras ésto pasa, el enano junto a él se exalta. Le dice, dándole madrazos en la espalda:

“¡Ya ves! Te dije que el compa sí lee” Se me acerca y me toma del hombro.

Adentro de mí se escucha un Opo que me alerta: “¡Bingo!”, me dice.

El enanillo verde lleva, en el antebrazo izquierdo, un tatuaje. Es el logotipo de 2 minutos, una banda de punk argentina que conozco —god knows why—.

”¿2 minutos?” pregunto. Me mira con cara de que no entiende. Rebaso la línea de la privacidad para imponerme yo también, para hacerles saber que miedo no les tengo.

Le voltéo el brazo con la mano siniestra y con la diestra señalo:

“Tu tato, bro. Es de 2 minutos, ¿qué no?”

El chango moneador me mira fijamente. Veo mi vida pasar frente a mis ojos.

Con el rostro ensombrecido me mira… y me mira… y me mira: me está calando. Mis ojos no se inmutan.

Todo está en silencio.

Junto, en la Calzada de Tlalpan, los autos parecen rayas de luz, el tiempo se ralentiza. Las luces del estadio se apagan y los tres indviduos me acorralan.

Mis manos aun en su brazo, la sangre palpitante de sus venas entre mis falanges, que quisieran ir directo a proteger la riñonera (no precisamente la que llevaba el dinero, sino la que cuelga en mis entrañas).

Los tres buitres se cierran sobre mí, ensombreciendo todo.

Están a punto de atacar cuando…

¿Quieres saber qué pasó después?

Tendrás que esperar a la segunda entrega.

Para saber qué tantas ganas tienes de saber el chisme completo…

Regálame un láic, un corazoncito, un me gusta o me encorazona. Mejor aún: suscríbete para que la segunda parte de ésta anécdota llegue directamente hasta la puerta de tu casa electrónica.

¡Apoya este newsletter!

Por menos de 140 pesitos al mes, contribuirás a que, anécdotas como la anterior, sucedan de manera menos peligrosa y éste contenido pueda seguir llegando a tu buzón semana con semana.

Eeeen fin.

¡Atentx para la segunda parte!